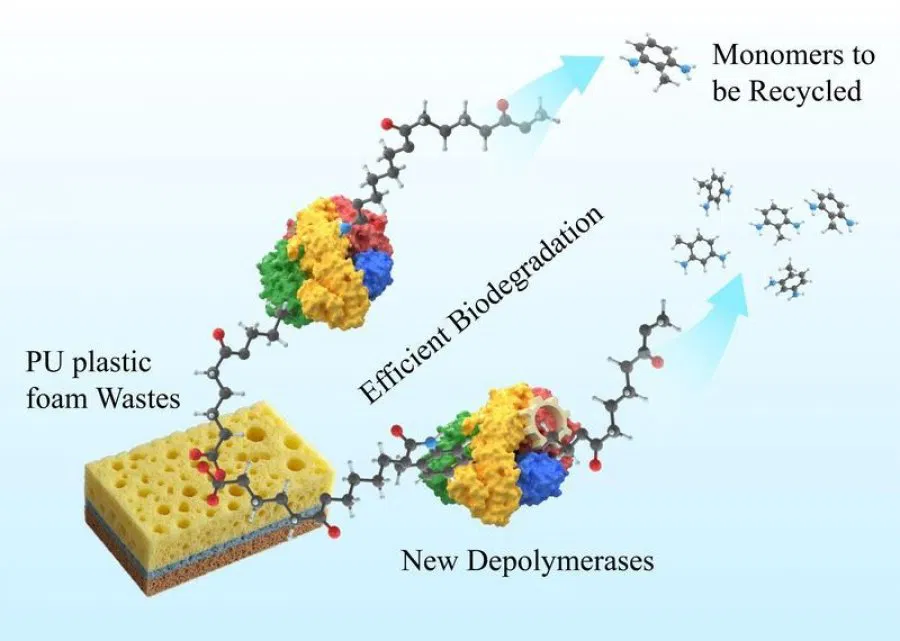

近年来,塑料污染已成为全球性的环境难题,传统回收方式难以满足可持续发展需要。近日,中国科学院天津工业生物技术研究所在合成生物技术领域取得新进展,成功破解聚氨酯(PU)塑料生物降解难题,为塑料废弃物高效回收和循环利用提供了创新解决方案。

成功解析水解酶晶体结构

与传统的机械回收和化学处理相比,生物酶法降解塑料具有反应温和、碳排放量低、可无限循环等优势,是国际科研竞争热点。然而,因聚氨酯塑料含有酯键、氨基甲酸酯键和醚键等多种复杂化学键,其生物降解一直是行业难题,相关研究报道较少。中国科学院天津工业生物技术研究所结构生物学平台实验室研究团队经过多年攻关,近日成功解析了聚氨酯水解酶的晶体结构,揭示了其高效降解塑料的分子机制。

据了解,研究团队结合进化指导的酶挖掘技术,成功挖掘了一个新型聚氨酯解聚酶,通过实施结构优化和分子改造,开发出性能显著提升的双突变体,其中部分突变体对聚酯型聚氨酯的降解效率比野生型酶提高近11倍,大幅提升了聚氨酯废料的回收利用率。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国科学院战略性先导科技专项及天津市合成生物技术创新能力提升行动支持。目前,该成果已在国际学术期刊Advanced Science和ACS Catalysis上发表。

推动酶制剂工业化应用

“生物降解技术是解决塑料污染问题的重要方向,我们的研究为聚氨酯塑料规模化回收提供了新工具。”中国科学院天津工业生物技术研究所研究团队相关负责人表示,“下一步,我们将推动酶制剂的工业化应用,让科研成果更好地服务社会。”

据悉,作为天津港保税区重点发展的战略性新兴产业,合成生物正成为推动绿色低碳循环经济发展的重要引擎。近年来,天津港保税区积极布局合成生物产业,依托中国科学院天津工业生物技术研究所等科研机构,加速推进科技成果转化。此次技术突破不仅为塑料污染治理提供了新思路,也为天津港保税区打造“生物制造+绿色循环”产业链提供了又一技术基础。