弹性体作为日常和工业用关键结构材料,在航空航天、生物医疗及可穿戴设备领域应用广泛。然而,传统热固性弹性体(如丁基橡胶)不可降解且难以再加工,长期污染环境;而现有可生物降解弹性体又缺乏可重复加工性,医用植入体甚至需二次手术取出。开发兼具生物降解性、熔融再加工能力及优异弹性(>100%应变下回弹性与抗疲劳性)的材料,成为解决“生物降解-再加工-弹性”三重困境的国际难题。近期,中国科学院宁波材料所胡本林研究员、王静刚教授级高工、刘斐研究员合作团队在《先进功能材料》发表创新成果,提出“解锁本征熵弹性”策略,通过一锅熔融缩聚法成功制备可变组成的聚(乙烯-环己烷二甲醇丁二酸酯)(PECS)共聚酯。该材料单条分子链同时发挥可逆网络和物理交联点作用,其机械性能随乙二醇(EG)含量增加从塑性转变为弹性,弹性恢复率高达90%(200%应变下),并具备多重熔融再加工性、优异血液相容性和生物降解性,有望替代不可降解弹性体缓解塑料污染。

图1 揭示了该团队的核心设计策略。与传统热塑性弹性体(TPEs)依赖硬段(聚酯)和软段(聚醚)的相分离结构不同(图1A),新策略通过三元共聚实现均质分子结构:以非平面环状单体(1,4-环己烷二甲醇)为第一单体,丁二酸为第二单体,通过引入第三单体乙二醇(EG)降低玻璃化转变温度(Tg),使单链兼具物理交联功能与本征熵弹性(图1B),最终获得可生物降解热塑性弹性体(BTPEs)。

图1. “解锁本征熵弹性”策略设计可生物降解热塑性弹性体示意图。A) 传统TPEs的相分离结构,由硬段(蓝色)和软段(橙色)组成;B) 通过第三单体(红色)共聚调控均聚物(绿色)的熵弹性,使单链解锁本征熵弹性,最终获得BTPEs(棕色)。

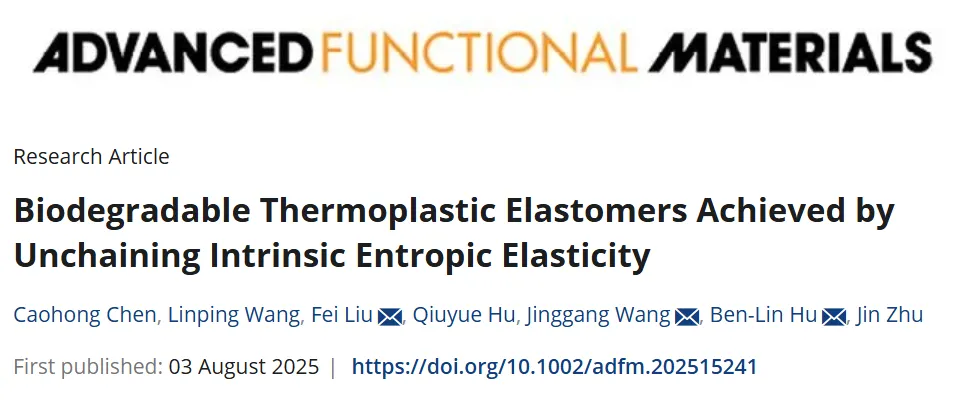

图2 展示了PECS的化学结构与性能表征。核磁共振谱(图2B-C)证实成功合成高分子量无规共聚酯,其分子量可达83 kDa。热分析显示材料在空气/氮气中热分解温度均高于350℃。通过调控EG比例(2%-38%),玻璃化转变温度显著降低,而室温退火实验(图2E)表明材料具有缓慢结晶特性——约16天达结晶平衡,形成尺寸约3.5 nm的微晶(物理交联点)和扩大的非晶区(5.7-14.5 nm),为熵弹性提供基础。

图2. PECS共聚酯的化学、热力学及微观结构表征。A) PECS化学结构;B) ¹H NMR谱(蓝框显示EG比例递增);C) ¹³C NMR谱;D) 不同组分PECS的DSC曲线;E) PECS38随结晶时间延长的DSC曲线;F) DMA分析;G) SAXS图谱。

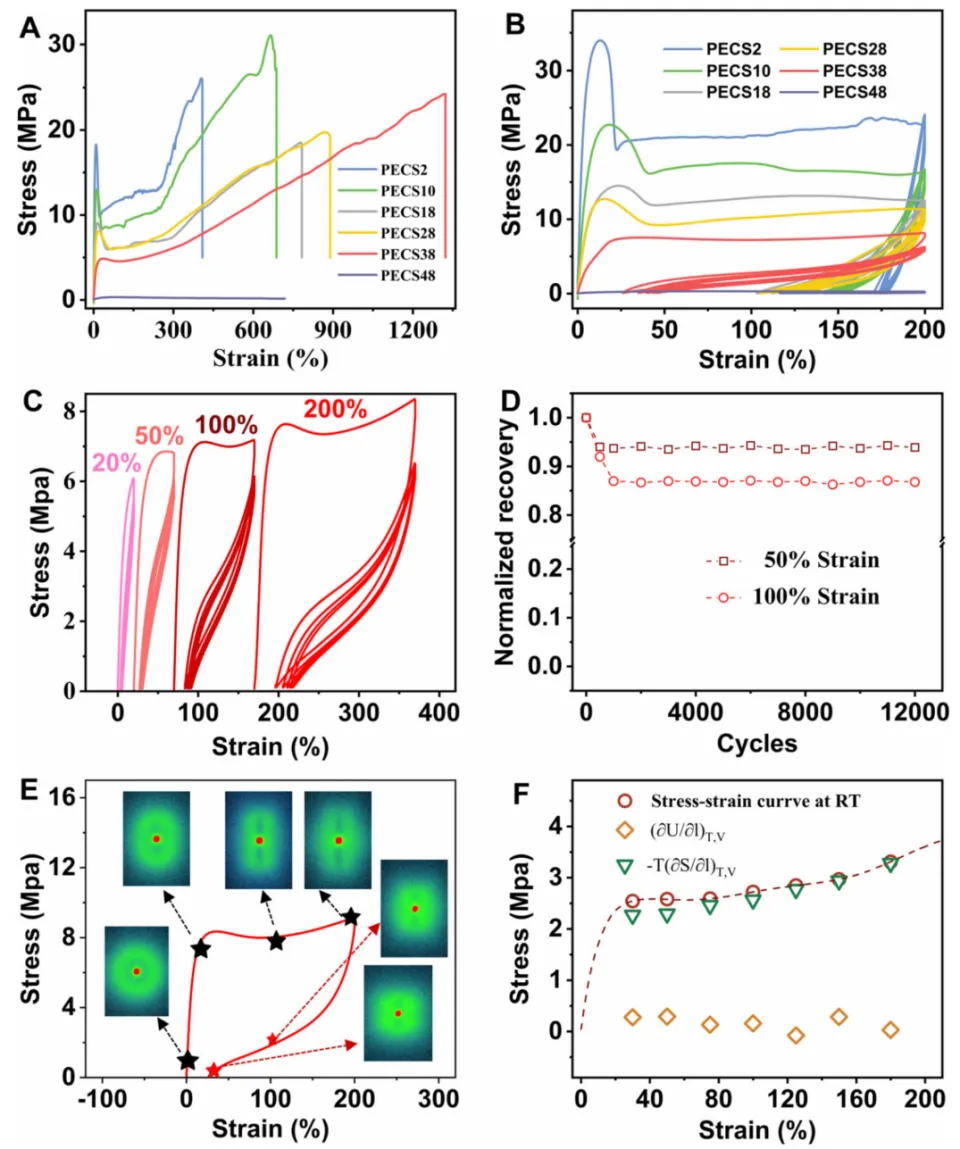

图3 呈现了突破性的力学性能。随着EG比例增加,材料从塑性(PECS2)转变为弹性(PECS38),屈服现象消失且弹性恢复率跃升至87%(200%应变下)(图3A-B)。PECS38展现超强抗疲劳性:12,000次循环后残余应变<15%(图3D),断裂韧性高达343.59 MJ/m³,可承受自重10,000倍的载荷。原位X射线散射(图3E)证实拉伸过程中晶体取向可逆变化,能量分析进一步揭示其独特回弹机制(图3F)。

图3. PECS共聚物力学性能。A) 不同EG比例样品的应力-应变曲线;B) 200%应变下循环应力-应变曲线;C) PECS38不同应变下的循环曲线;D) 抗疲劳性能(100%应变循环);E) 拉伸应变下的SAXS图谱;F) 回弹能量分析。

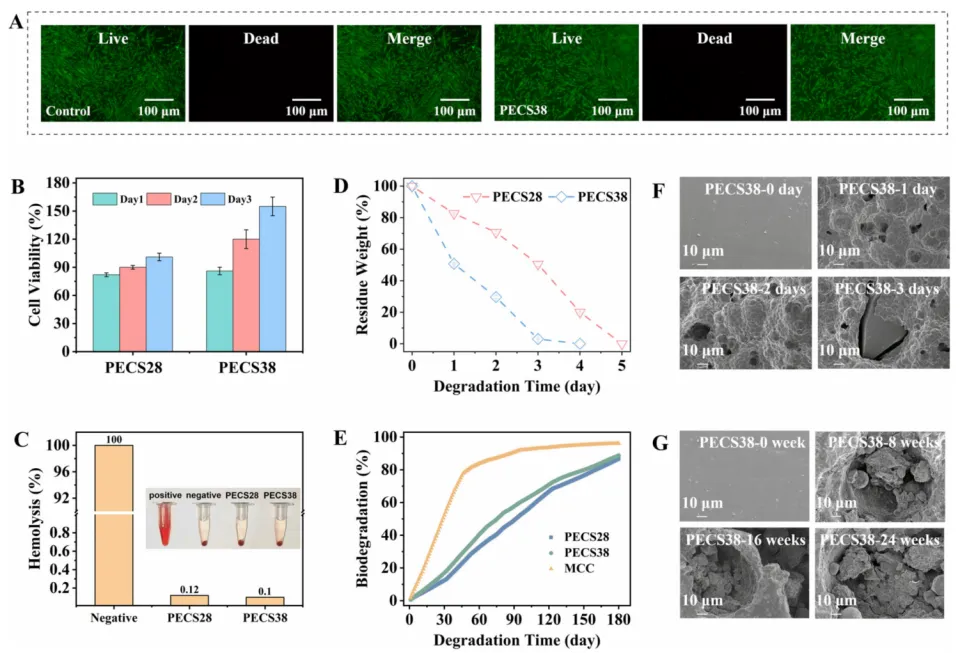

图4 验证了临床应用潜力与降解性能。细胞实验显示PECS薄膜支持成纤维细胞高活性增殖(存活率>85%)(图4A-B),溶血率仅0.1%(<5%安全阈值)(图4C)。在酶降解实验中,PECS38一天内失重超40%(图4D),电镜显示表面形成1-20 μm降解孔洞(图4F);堆肥降解180天后生物降解率达88.8%(图4E),超过微晶纤维素参比样的92.4%,且EG含量越高降解越快。

图4. PECS共聚物生物相容性与降解性能。A) CCK-8细胞活性荧光显微图(标尺:100 μm);B) MC3T3-E1细胞活性(CCK-8法);C) 溶血率测定;D) 酶促降解失重曲线;E) 堆肥降解曲线(MCC为参照);F-G) PECS38在酶降解(F)和堆肥降解(G)不同时期的SEM图像。

总结展望

该研究通过“单链双功能”创新设计,结合一锅法公斤级量产工艺,成功破解生物降解弹性体的性能瓶颈。PECS材料家族凭借可调节的力学性能、多重再加工能力和卓越生物相容性,为开发低成本、高性能且环境友好的弹性体提供了新范式,在医疗植入、可穿戴设备及可持续材料领域具有广阔应用前景。